画像は公式ホームページより

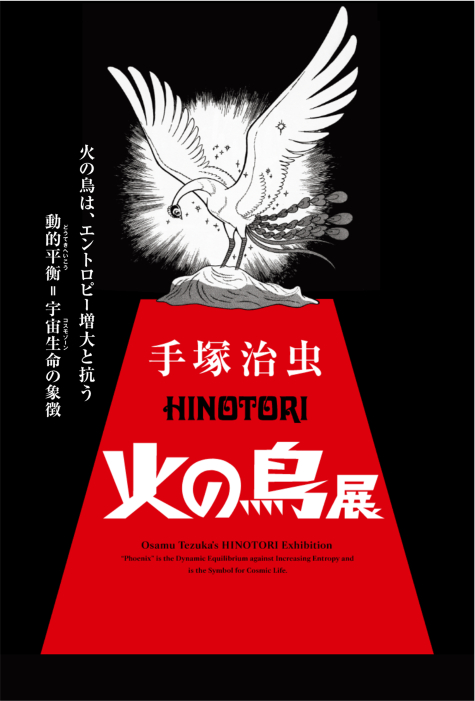

手塚治虫「火の鳥」展

-火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡=宇宙生命の象徴-

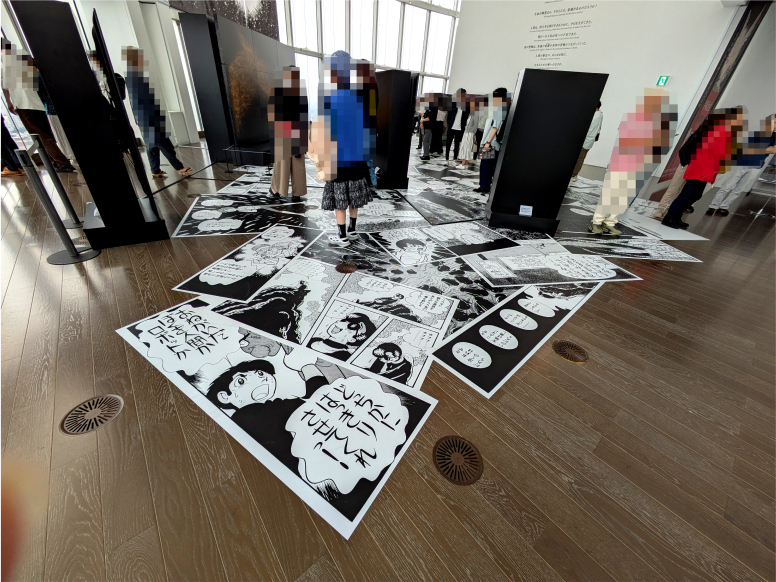

…という名前の、もう開催は終わっているのですが、六本木ヒルズで行われていた、生物学者の福岡伸一さんプロデュースによる『手塚治虫「火の鳥」展』に行って来ました。

福岡伸一さんによる各編の解説や、完結編となるはずの「現代編」はいかなるものになるのか、という横尾忠則さんとの対談による考察など、非常に内容の濃い展示であリました。

ただ、私が最も注目していたのは、『火の鳥展』には手塚治虫先生による「火の鳥」直筆原稿が数多く展示されている、ということでした。

これを私は見たかった。

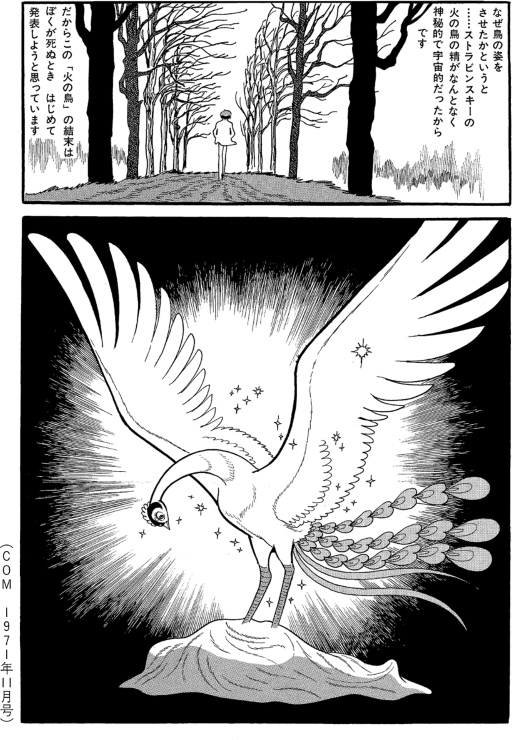

「魔法を見ているようだった」

「『火の鳥』の原稿の時。見開きで村祭りのシーンがあって、それが最後に残っていた。『これは時間かかるからアシスタントに任せるだろう』とみんなが思っていたら、手塚先生が下描きなしで、踊る村人たちを全部描き始めた。火を囲んで放射状に広がる人の輪とその影を一人ひとりちゃんと角度を変えて描いた。見る見るうちに原稿が出来上がった。まるで魔法を見ているようだった」

秋田書店刊「ブラック・ジャック創作秘話 ~手塚治虫の仕事場から~」 3巻より

↑ これは、手塚治虫先生のアシスタントをしていた漫画家石坂啓先生の証言。

「『火の鳥』の原稿の時。」とは火の鳥 乱世編執筆時のことで、これが ↓ その村祭りのシーン。

手塚治虫先生は下書きもなしで一気に原稿のペン入れをしてしまうことは多々あったらしいのですが、しかしこれを下書き無しの一発勝負で描いたとは…。

炎とか陰影の描写はかなりシンプルではあるものの、このシーンをセオリー通りに描こうと思えば、まずエンピツで放射のアタリを引き、円形のバランスやパースが崩れないよう気を付けつつ、一つひとつキャラの下絵を描き…。腕の立つアシスタントさんが一人かかりきりでやったとして、一日二日か…それぐらいは時間がかかるのではないでしょうか。

一体、実物の原稿はどんな感じなのだろう。

このシーンが展示されているかは分からなかったのですが、見栄えのする見開きページですし絶対展示されているだろうと踏んで、六本木の会場に行ったわけです。

果たして、やっぱり、ありました。

やはりこのシーンの原稿は展示してありました。

お…、おおお~……

実際の原稿は、断ち切りのために輪の四列ぐらいの人物まではキッチリ描きこまれていました。つまり、印刷されている絵よりももっと広い範囲に、多くの人間が描かれている。

さらに…、驚いたのは、ホワイトなどの修正がほとんど無かった事。

修正が無いって…、ホントにササッと描き上げてしまった上にミスも無いってこと?

マジっすか、スゴイ…。

手塚治虫先生は描線にも強いこだわりがあったそうですが、それも良くわかる。線は美しく迷いが無い…というか余計な線が無い。無駄が全く無いからキャラにはしなやかな力強さがある。

もし、私が同じ事をしようとしたら、修正液での描き直し描き直しで、線は汚くなるでしょうし、それで紙はベコベコになり…、完成までの時間も何日かかるやら。

経験とセンスの両方があってこその技、なんですね。

私、この間上野で浮世絵展を見てきたんだけど…。

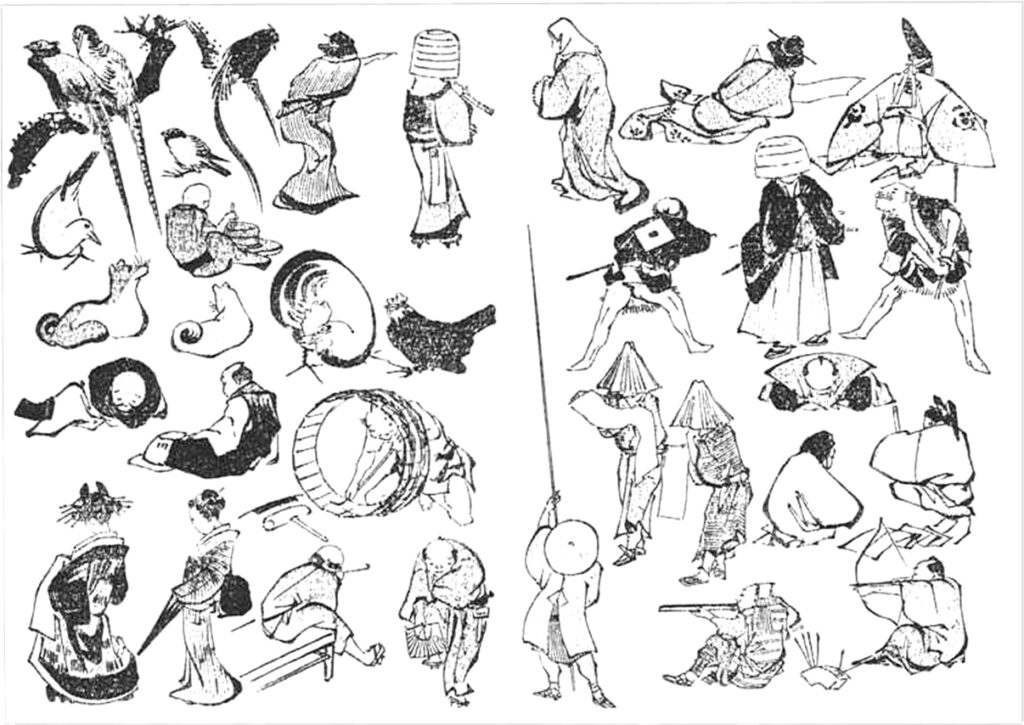

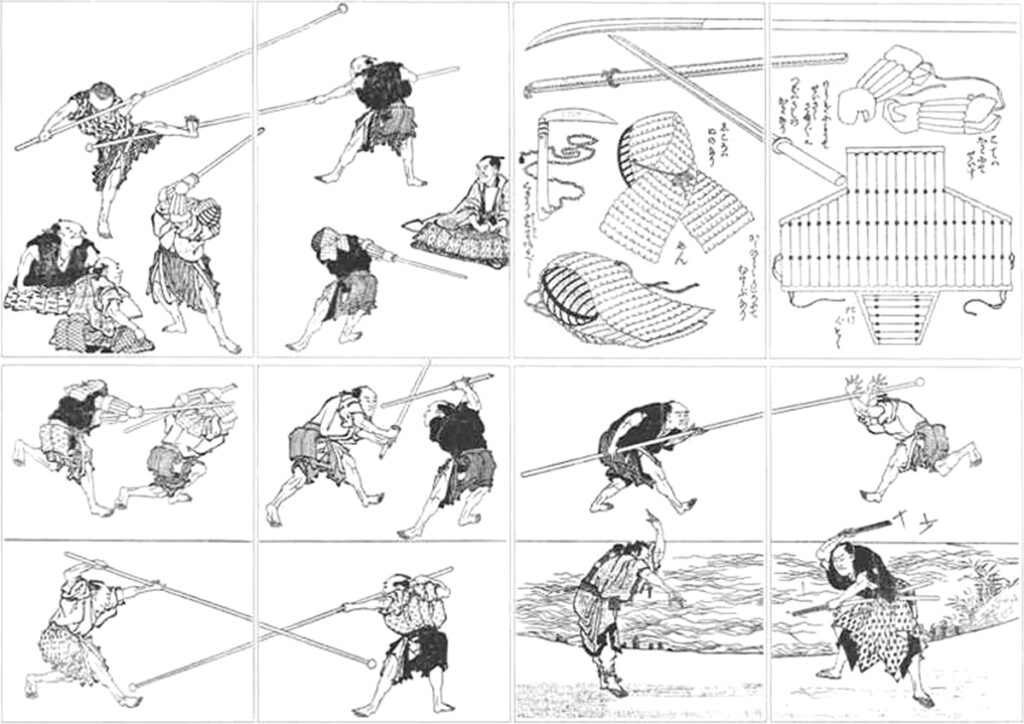

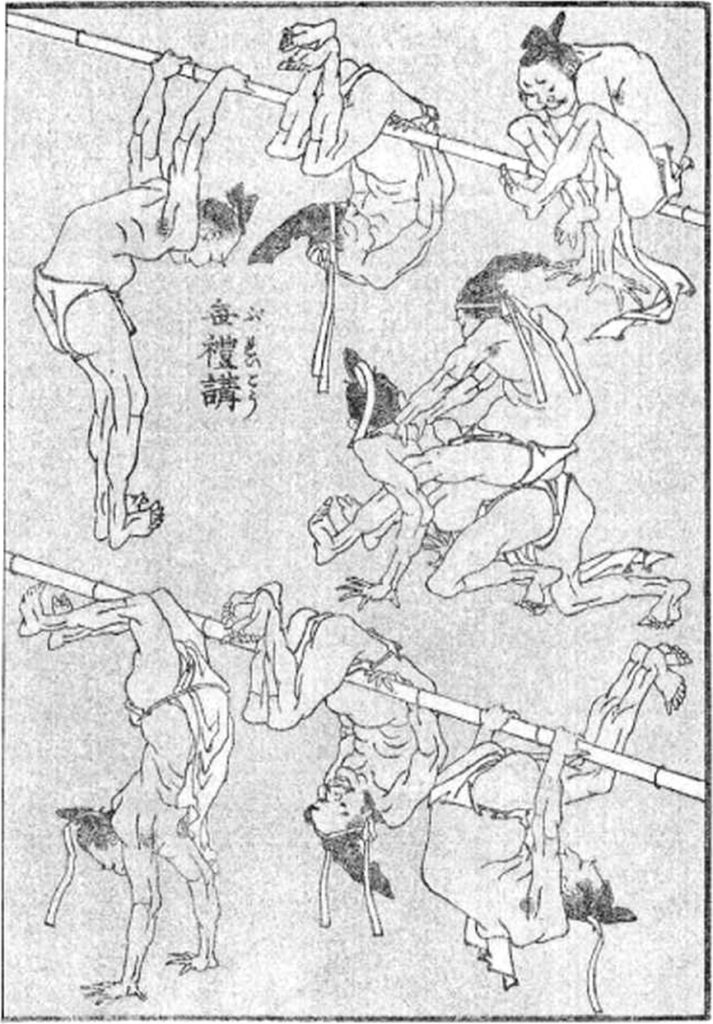

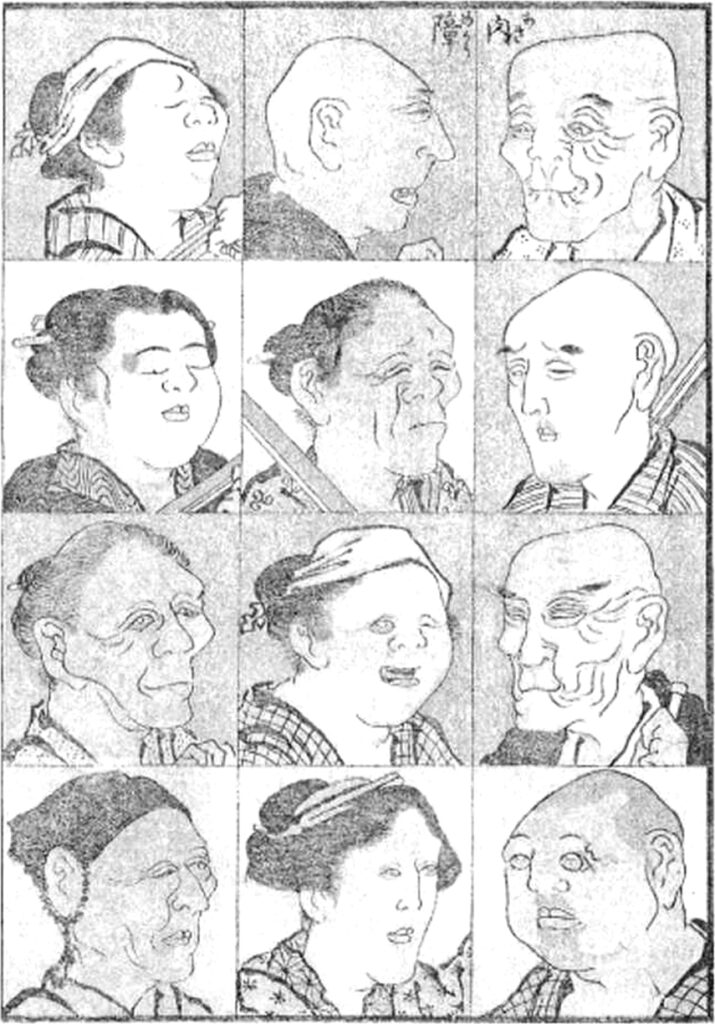

そこで展示されていた葛飾北斎の絵にも同じような凄みを感じた。

たしかに、こちらのスケッチもスラスラっと描いたようなスマートさと、リアルな力感にあふれている。

しかも北斎漫画だけでも相当な分量、かつハイクオリティ。

…やっぱりこういう仕事をする人が『偉人』なのですね。世界がそれを認めている。

葛飾北斎

1998年にアメリカの雑誌『ライフ』が企画した「この1000年間で最も偉大な業績をあげた世界の100人」に日本人として唯一のランクインを果たしたことで、日本国外での評価の高さを知らしめるとともに、日本国内においても評価が再考されるようになった。

Wikipediaより

そして、手塚治虫先生も同列の人である、ということを実感しました。

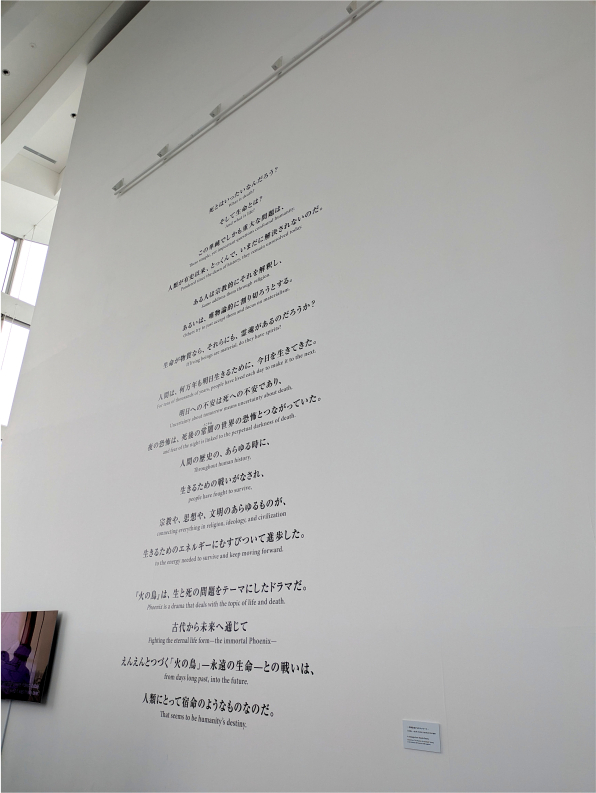

その手塚先生のライフワークであり、その思想・技量の精髄といえる作品が「火の鳥」。

人間の営みは、即、宇宙の真理ともつながっている。

それだけで偉大であり、神秘であり、宇宙であり、そのイメージが火の鳥である…

と、そういうことを感じました。