【映画の雑感日記】 映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の感想

2023年4月28日より全国公開。

都内某所にて公開日に鑑賞しました。

当然と言えば当然なのかもしれませんが…、キャラの設定が微に入り細に穿ち、けっこう色々と増えてました。

マリオが細々とニューヨークで配管工の仕事に就いているとか、それを快く思わない父親との関係が悪化しているとか。ピーチ姫は幼い頃キノコ王国に迷い込み、キノピオ達に育てられ女王になったとか(このへんのナゾは次回作以降に明らかになるのかな?)。さらに、時代を反映しているのかすんごいピーチ姫は行動的。自分の意思で行動し、決して拐われるだけのヒロインにはなっていない。

生活感のあるマリオ、人生に悩むマリオ、戦うピーチ姫という追加設定は今までのマリオシリーズを考えればやや以外にも感じましたが…、ただ考えてもみれば、他の有名ゲームソフトに比べれば、マリオは何の設定もない超シンプルなゲームだったなぁと思い出しました。

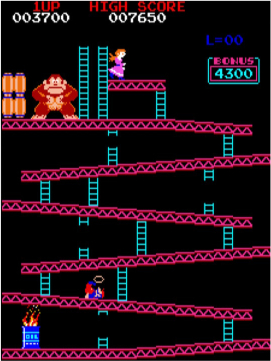

初めてマリオが登場した「ドンキーコング」には、子供だった私はどハマり。

ゴリラにさらわれたレディを救いに行くというシンプルで実にわかりやすいストーリー、キャラクターを上下左右に自由に操作する爽快さ、最初のステージは赤、次は黄色、最終ステージは青色、というカラフルなデザイン。全てにおいてわかりやすく、インパクトがある。あの当時の他のゲームと比べて「ドンキーコング」は明らかに毛色が違う、そこに私は魅了されたのでした。

ただ、あの時のマリオには名前も無かった。見た目は愛嬌があってデザイン的なインパクトはありましたけど、プレイヤーの分身であり、ただただドンキーコングにさらわれたレディを救いに行くひたむきなオッさん、それ以上の存在では無かった。

「ドラゴンクエスト」などの緻密なストーリー設定ありきのゲームもあれば、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のようなキャラクター性を全面に押し出したゲームもある中で、マリオシリーズは「ヒロインがヤバいから助ける」「敵が襲ってくるからやっつける」「左から右(下から上)に進む」と、人間の感性や五感に訴えかけるようなゲーム性・操作性のみ、他の設定はストーリーも含めて一切無し。超絶シンプルなゲームだったのを思い出しました。

「マリオがなぜ好まれたか」と言えば、ゲームが面白かったからです。マリオのゲームで遊んだ思い出、すなわち「マリオは自分の分身なので嫌うわけにはいかない」というところが、マリオ人気のもとなのです。ストーリーを語られてゲームを遊んだわけではない。映画で一生懸命ストーリーを追いかけても、マリオがお客さんの分身になるわけでもないです。そこの課題は解決しないといけないと思いました。

毎日新聞2023/4/27記事『映画「スーパーマリオ」はピーチ姫も戦う!? “自信作”の理由』任天堂代表取締役フェロー宮本茂さんのインタビューより

そういうゲームが原作ですから、本来映像化は向いていないのかもしれませんが…、それを補うためのキャラクター設定の追加だと任天堂代表取締役フェロー、「マリオブラザーズ」の生みの親宮本茂さんはインタビューで述べている。

ゲームでは、それぞれのキャラクターはプレーヤーの分身であったり、助けてもらうシンボルとしてのヒロインだったり、最後に倒すボスだったり、一つの役割しか持っていません。

映画では、それぞれのキャラクターが多面的な要素を持つようにしました。ストーリーを足すのではなくて、キャラクターを足していきました。

同上

そういう意味で作品そのものは見た目も内実もマリオワールドを再現していると思いました。

CGは美しいし、たぬきマリオやネコマリオが出てきたり、音楽も歴代ゲームのBGMのアレンジだったり。ややピーチ姫は原作イメージから離れたインパクト強すぎの感もありますが…、まあこれは仕方がない。

ストーリーは「マリオ」らしく超シンプル。

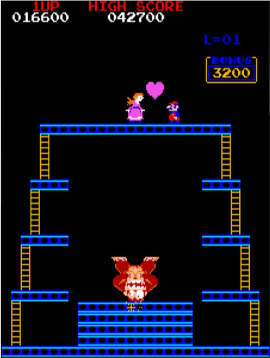

ブルックリン地下の土管からキノコ王国に迷い込んだマリオ兄弟、マリオと離れ離れになったルイージはクッパ大王に囚われてしまう。マリオはルイージを救うためにクッパに挑む。ピーチ姫はそのサポートをする…。マリオとピーチ姫の関係が全く逆転しているのは面白い。

これにジャングル王国のドンキーコングも加勢し、マリオの重要なパートナーとして活躍する。これはマリオ誕生の地が『ドンキーコング』で、設定ではコングはマリオのペットだったといういきさつからすると、ファンとしては納得の展開。

さらに…、マリオが努力に努力を重ねてクッパに挑む姿は感動でした。

これがまさに本作のテーマだと監督のアーロン・ホーヴァスは述べている。

「この映画の最も重要なテーマは忍耐だ」とホーヴァス監督は語る。「決して諦めないこと。『スーパーマリオブラザーズ』のゲームで負ける唯一の方法は諦めること。ゲームをプレイし続ければ、操作が上手くなり、最終的にはクッパを倒せる。それが本作のテーマになった」

「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」パンフレット〝PRODUCTION NOTES〟より

「忍耐」。まさにそうですね。

何度も何度もミスして『あー!もーー‼︎』などと言いながら、コントローラーを放り投げそうになりながらもプレイを続けるうちに攻略法が見えてくる。

そしてクリアする達成感。五感や感性そのものに訴えかけるようなカタルシスこそが「マリオブラザーズ」の世界そのものであり、そしてそれが人生にも繋がって行くものなのだと…、私が幼少の頃感じたマリオの魅力をこの映画版は完全に表現しているのだと教えられました。

見事にマリオワールドを再現している本作は、小さいお子様にも最適かも。

制作は「SING/シング」「怪盗グルー」「ミニオンズ」で有名なイルミネーションと任天堂の共同制作ですし。

イルミネーションの「シング」は、私は大ファンなのですが、どちらかというとB級的な作品ばっかりつくる制作会社という印象もあったのですが…、本作でその印象は変わりました。

クレジット後のおまけシーンではヨッシーが出そうな描写で終わったし、次回作も楽しみです。

ただ、唯一気になったのは、このキャラ。

「ルマリー」という名前らしいですが…、ほとんどストーリーに絡んでこないし、やたらペシミズムで哲学的な毒を吐きまくり。登場回数は少ないのに存在感だけは妙にある。

最後のおまけシーンにも出てきていましたし、このキャラはなんだか今後の展開のカギを握りそうな…。

個人的に注目してます。

引用画像は任天堂公式ホームページ、「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー Direct 2023.3.10 (最終トレーラー)」より